De nombreuses personnes nous contactent pour l’estimation de leur violon, convaincues de détenir un instrument de grande valeur, émerveillées par une étiquette Stradivarius, Guarnerius, Amati ou Vuillaume. Mais l’histoire de cet art regorge d’autres figures qui ont façonné la lutherie telle qu’on la connaît aujourd’hui.

L’histoire de la lutherie

Le violon apparaît en Italie dès le XVIème siècle en Lombardie (dans les villes de Crémone et Brescia).

Il y a plus de 300 ans, Amati, Stradivari et Guarneri fabriquaient des violons, altos et violoncelles d’une qualité inégalée dans leurs ateliers de Crémone.

Ces maîtres luthiers ont peaufiné chaque détail : des courbes millimétrées, des vernis travaillés à la main et des qualités de jeu qui rendent leurs violons uniques. Ils ont posé les bases d’un savoir-faire exceptionnel, transmis de génération en génération.

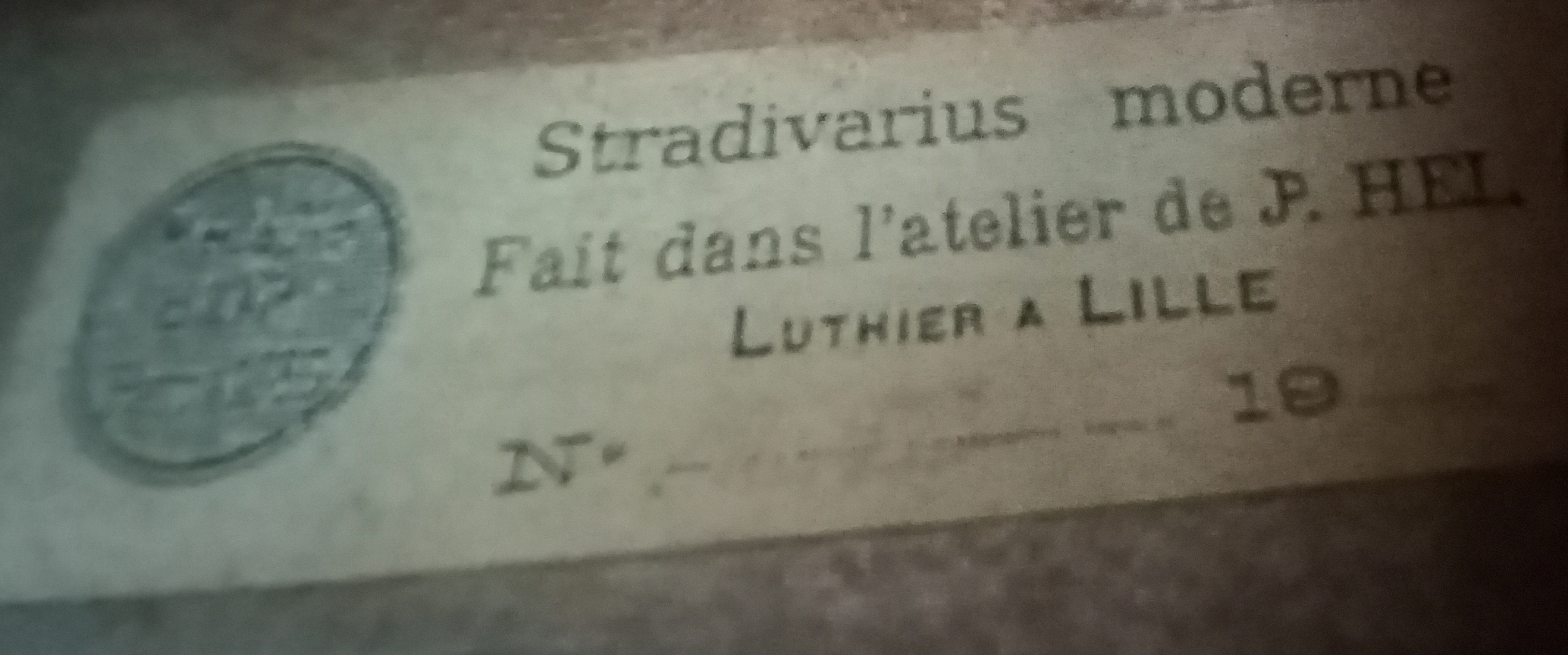

Leur influence et leur renommée sont telles qu’elles ont amené de nombreux luthiers à copier leurs modèles et à essayer de reproduire ces instruments à la sonorité exceptionnelle. Certains, en copiant le travail des maîtres et en falsifiant leurs étiquettes et signatures ; on parle alors de faussaires. D’autres ont choisi de reprendre leurs étiquettes non pas pour duper leurs clients, plutôt pour rendre hommage aux maîtres. De là sont nés des milliers d’instruments, portant une étiquette Stradivarius, ou « modèle d’après Stradivarius » ou encore « copie de Stradivarius », on parle d’étiquettes dites « apocryphes » (lire notre article sur les violons Stradivarius).

Au XVIIème siècle, la lutherie s’est répandue en Europe, notamment en France (à Mirecourt dans les Vosges) et en Allemagne (à Markneukirchen dans le Vogtland). Plusieurs hauts lieux de fabrication de violon se sont mis à commercialiser toutes sortes d’instruments avec des étiquettes « apocryphes » (c’est-à-dire fausses). Ces instruments portent ainsi un grand nom de l’histoire de la lutherie.

Mirecourt et l’avènement de la lutherie française

XVIIème siècle – Les préludes de la lutherie mirecurtienne

Les premières traces de fabrication de violon à Mirecourt sont datées du début du XVIIème siècle, en 1602.

En 1673, Mirecourt dénombre quatre familles de luthiers, mais ce n’est qu’à partir de 1698 que l’activité se développe grâce à une commande d’instruments de la Cour de Lorraine. Il aura fallu attendre la fin des nombreuses guerres menées par la France jusqu’en 1697 et la fin des épidémies de peste pour que la fabrication de violons se relancent.

La lutherie est reconnue comme un métier en 1732 grâce à la Charte signée par la Duchesse de Lorraine Elisabeth-Charlotte. La lutherie a désormais des règles établies concernant la transmission, les modes de commercialisation, …

Au XVIIIème des luthiers mirecurtiens (tels que le célèbre Jean-Baptiste Vuillaume) quittent la ville et s’installent à Paris, ils participeront à l’essor et à la renommée de la lutherie française.

XIXème siècle – Les inventions et l’essor industriel

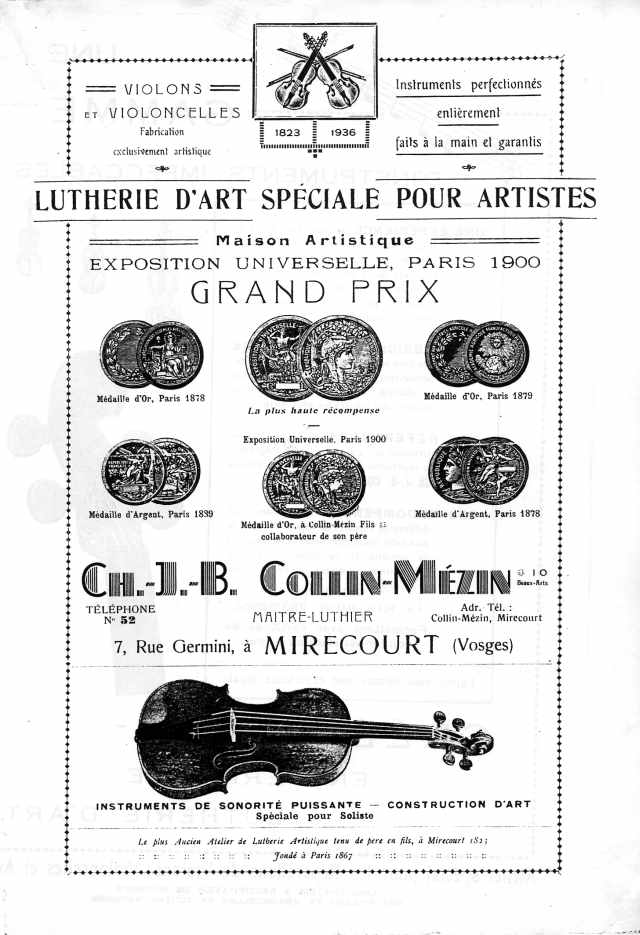

Au XIXème la facture de violon est à son apogée. Les luthiers montrent une effervescence créative à Mirecourt comme à Paris ; ils participent aux expositions universelles, déposent de nombreux brevets pour des modèles, des techniques ou encore des outils.

Le luthier Didier Nicolas (Mirecourt 1757 – 1833) est le premier à participer à l’exposition universelle de 1802. À sa suite, les luthiers de Mirecourt vont exposer dans les 15 expositions universelles du XIXème siècle et obtenir des distinctions, tels que Georges Chanot avec ses violons guitares (inventés par son frère, François Chanot) ou encore Jean-Baptiste Vuillaume et l’octobasse qu’il fabriqua pour Hector Berlioz.

C’est aussi Didier Nicolas qui développa l’industrialisation de la lutherie avec des ateliers employant non seulement des ouvriers mais aussi de nombreux sous-traitants, travaillant de leur domicile à Mirecourt ou dans les villages environnants.

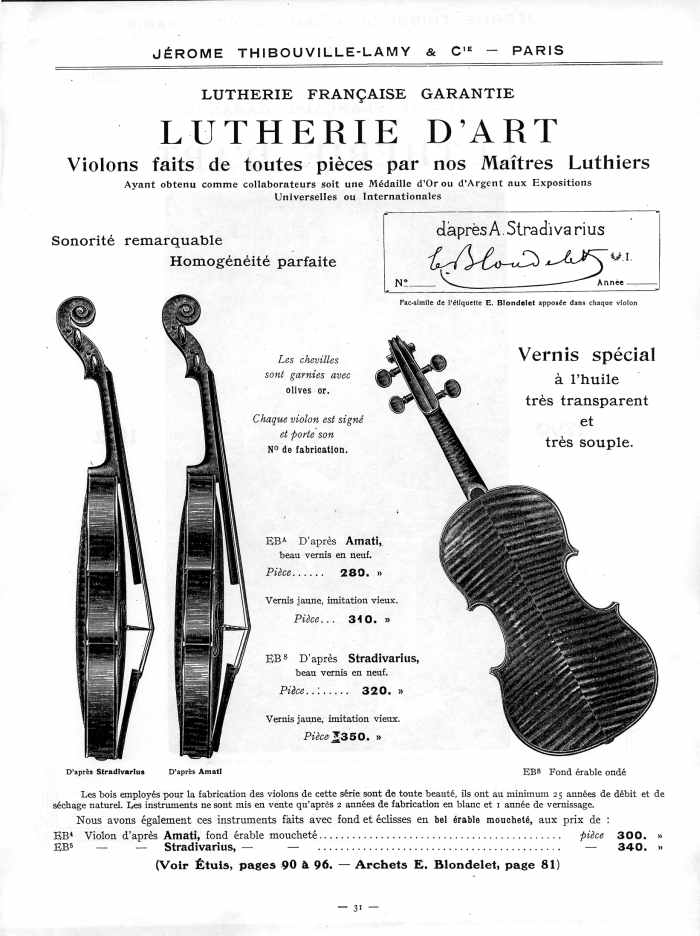

A partir de 1857, les entreprises Thibouville-Lamy et Laberte se développent à Mirecourt. La production augmente, se diversifie et le prix de revient baisse notamment grâce à la mécanisation de certaines phases de fabrication (le moulage des tables et des fonds par exemple). A la fin du XIXème l’ensemble de la facture instrumentale mirecurtienne (lutherie, archèterie, facture d’orgues et de pianos, … mais également accessoires et outils) emploie environ 800 personnes dans les différents ateliers et usines qui se sont développés.

De nos jours encore, des apprentis luthiers viennent du monde entier pour se former à l’École de Mirecourt (seule école française offrant un Diplôme des Métiers d’Art) et apprendre un métier qui demande patience, précision et passion.

Qui sont les plus grands maîtres luthiers italiens ?

- Antonius Stradivarius (Crémone) : « 1644-1737 »

- Famille Guarneri (Crémone, Venise, Mantoue) : plusieurs membres actifs du XVIIème au XVIIIème, notamment Giuseppe Guarneri « Del Gesù » : « 1698-1744 »

- Famille AMATI (Crémone) : plusieurs membres actifsduXVIème au XVIIème, notamment Nicolo Amati : « 1596-1684 »

- Carlo Bergonzi (Crémone) : « 1683-1747 »

- Giovanni Paolo Maggini (Brescia) : « 1580-1630 »

- Joannes Baptista Guadagnini (Parme / Milan / Turin) : « 1711-1786 »

- Gasparo Da Salo (Brescia) : « 1540-1609 »

- Sanctus Seraphin (Venise) : « 1699-1776 »

- Domenico Montagnana (Venise) : « 1686-1750 »

- Matteo Goffriller (Venise) : « 1659-1742 »

- Giovanni Francesco Pressenda (Turin) : « 1777-1854 »

- Carlo Giuseppe Testore (Milan) : « 1665-1716 »

- Carlo Antonio Testore (Milan) : « 1687-1765 »

- David Tecchler (Rome) : « 1666-1748 »

- Famille Gagliano (Naples) : plusieurs membres actifs du XVIIème au XIXème, notamment Alessandro Gagliano : « 1640-1725 »

- Famille Rugeri (Crémone) : plusieurs membres actifs du XVIIème au XVIIIème, notamment Francesco Rugeri : « 1628-1698 »

- Lorenzo Storioni (Crémone) : « 1744-1816 »

Qui sont les plus grands maîtres luthiers français ?

- Jean-Baptiste Vuillaume : « 1798-1875 »

- Nicolas Lupot : « 1758-1824 »

- François Louis Pique : « 1758-1822 »

- Sébastien Bernardel : « 1802-1870 »

- Famille Chanot : plusieurs membres actifs au XIXème, notamment Georges Chanot : « 1801-1883 »

- Charles François Gand : « 1787-1845 »

- Claude Pierray : actif de 1700 jusqu’à son décès en 1729.

- Jacques Boquay : « 1680-1730 »

- Pierre Silvestre : « 1801-1859 »

- Nicolas Vuillaume : « 1802-1876 »

- Jacques Pierre Thibout : « 1779-1856 »

- Jean-François Aldric : « 1765-1843 »

- Famille Médard : plusieurs membres actifs au XVIIème et début XVIIIème

- Claude Augustin Miremont : « 1827-1887 »

- Pierre Pacherele : « 1803-1871 »

- Frères Schwartz : Georges Frédéric, archetier (1785-1849) ; Théophile Guillaume, luthier (1767-1861)

Qui sont les (autres) grands maîtres luthiers européens ?

- Jakobus Stainer (Absam, Autriche) : « 1619-1683 »

- Vincenzo Trusiano Panormo (Italie, France, Angleterre) : « 1734-1813 »

- Famille Klotz (Mittenwald, Allemagne) : plusieurs membres actifs du XVIIème au XVIIIème siècle, notamment Matthias Klotz : « 1653-1743 »

La liste ci-dessus reprend les plus grands luthiers de l’histoire, ayant fabriqués certains violons qui sont parmi les plus côtés aujourd’hui. Mais ce n’est pas parce que votre instrument n’a pas été fabriqué par l’un de ces maîtres qu’il n’a pas de valeur !

D’innombrables instruments issus d’ateliers moins prestigieux peuvent être estimés à plusieurs milliers d’euros. En France, à Paris ou Mirecourt, ont été fabriqué beaucoup de violons de très bonne qualité. Parmi eux, nous retrouvons entres autres Collin-Mézin, Gand et Bernardel, Caressa et Français, Emile Germain, Laberte-Humbert, Couesnon, Amédée Dieudonné, Paul Mangenot, Roger et Max Millant, François Caussin, Paul Blanchard, Honoré Derazey, Jules Grandjon, Jules Lavest, Charles Gaillard, Jérôme Thibouville Lamy, Léon Mougenot, Sylvestre et Maucotel, Charles Brugère, Moinel & Cherpitel, Victor Joseph Charotte et Georges Apparut, Auguste Deroux, Charles Buthod, Pierre Hel, Emile Mennesson …

Vous possédez un violon ancien et souhaitez le vendre ? Découvrez comment reconnaître un instrument de valeur et en tirer le meilleur prix.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Aujourd’hui encore, des luthiers exceptionnels perpétuent cet art.

Qui sont les luthiers contemporains les plus réputés ?

- David Burgess : Ann Arbor, États-Unis.

- Frédéric Chaudière : Montpellier, France.

- Joseph Curtin : Ann Arbor, États-Unis.

- Michael Darnton : Chicago, États-Unis.

- John Dilworth : Oxford, Royaume-Uni.

- Cristiano Ferrazzi :Vérone, Italie.

- Jacques Français : Paris, France, et New York, États-Unis.

- Giorgio Grisales : Crémone, Italie.

- Andreas Hudelmayer : Londres, Royaume-Uni.

- Frank Ravatin :Vannes, France.

- Roberto Regazzi : Bologne, Italie.

- Patrick Robin : Angers, France.

- Andrew Ryan : Providence, Rhode Island, États-Unis.

- Jan Špidlen : Prague, République tchèque.

- Stephan von Baehr : Paris, France.

- Samuel Zygmuntowicz : New York, États-Unis.

Vous l’aurez compris, l’étiquette présente dans un violon ou un violoncelle ne garantit pas l’authenticité de celui-ci. C’est pourquoi il est important de faire appel à un professionnel en instruments du quatuor, pour déterminer l’origine et l’authenticité de votre violon ou votre archet.

Vous pouvez, via notre formulaire, obtenir une estimation gratuite de votre violon ou de votre archet.